按语:

2016年胡武功摄影展在意大利罗马展出并出版《惊蜇》画册,美术批评家彭德先生作序。今天逢惊蛰,特选编画册图文和胡武功摄影语录,与影友分享。

——老吴

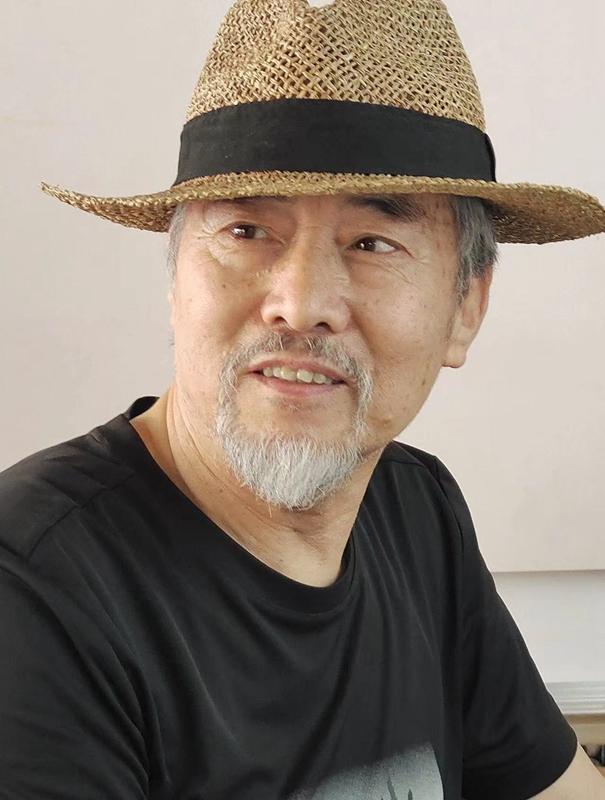

胡武功近照

胡武功一生都在用相机记录他身边的现实

彭德(著名美术批评家、西安美术学院教授)

文革摄影拍的是神,沙龙摄影拍的是仙,胡武功摄影拍的是人。他以引起广泛关注的1983年拍摄的新闻照片《洪水袭来之际》一举成名,成为中国摄影界的先行者。

1985年,胡武功参加全国摄影理论年会,发表了《改什么?》的论文。第一次提出对“红光亮、高大全”极左摄影模式和根据政策拍摄的虚假照片的批判。他以平民视点关注普通人的生活,用纪实手法展现社会风貌。他鄙视和拒绝这种制造视觉污染的官本位的政治摄影。他认为镜头视域中充满官及其活动,政绩为主体的摄影,对国人诚信沦丧,道德自律溃烂不堪有不可推卸的责任。

从1980年代开始,胡武功对纪实摄影做过长期研究与探索。他表示纪实摄影家应当从人道主义立场出发,再现普通人的生存状态,揭示人性,体现作者的人文关怀。尽管中国纪实摄影受到欧美纪实摄影的鲜明影响,但他认为中国纪实摄影是中国摄影师看中国,是自己在看自己。虽然视觉修养和观察角度不乏局限,但是他们熟知自己的文化根基,能细致入微地揭示出深层次的民族文化心理衡突,影像表现更深入、更含蓄,更接近中国文化的特质。

当众多摄影家参与纪实摄影之后,他又指出纪实摄影的三种不良表现:一是偏重社会学、人类学意义。忽视影像本体语言的追求,过分强调社会功能容易回到“工具论”的老路。二是满足记录,再现事件与传播信息。缺乏表现人的精神活动和文化心理衡突。三是消费苦难。他认为纪实摄影的题材离不开苦难、灾害、疾病以及老少边穷地区与弱势群体,但绝不是展示和消费。他认为纪实摄影作为一种运动或思潮,正在逐渐落下帷幕。原因或许是促使摄影家以突破题材禁区揭示人性的政治氛围瓦解了,用社会生活影像展现人性的难度增大了,普世关注的公共话题和社会矛盾转移了。他认为从人本主义立场出发的纪实摄影仍然会参与社会生活的构建,但新的时代必定产生新的摄影观察与表达方式。

侯登科与潘科先后指出,如果没有胡武功这样一个角色,难以想象陕西群体的出现。在群体中,他是文章发表最多的一位斗士。在围绕《出征》进行的论战中,他敏锐地击中保守派的要害。使他成为中国新闻摄影与纪实摄影标志性的人物之一。尤其是《艰巨历程》的产生,虽然团队的力量是成功的决定性因素,但是没有胡武功作为旗舰,这场战役也许就不会发生。

摘自《西安当代艺术》书稿(河北美术出版社 2016年)

胡武功摄影语录

摄影,就是自为之人偷取自在之人的灵魂。(1982年)

卖水的老人 (1982年)

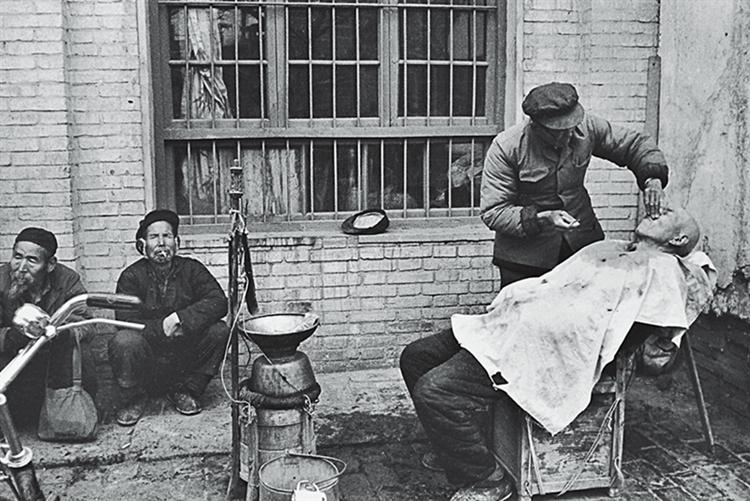

剃头 (1985年)

生活不仅告诉摄影家什么是美,而且向摄影家泄漏出美之所在。只要你不戴别人的眼镜而靠自己的眼睛,就会在常人司空见惯的地方发现出真正的美。------美,就是这样,它不大喜欢披戴华丽的外衣,常常朴素的令人惊奇。(1983年)

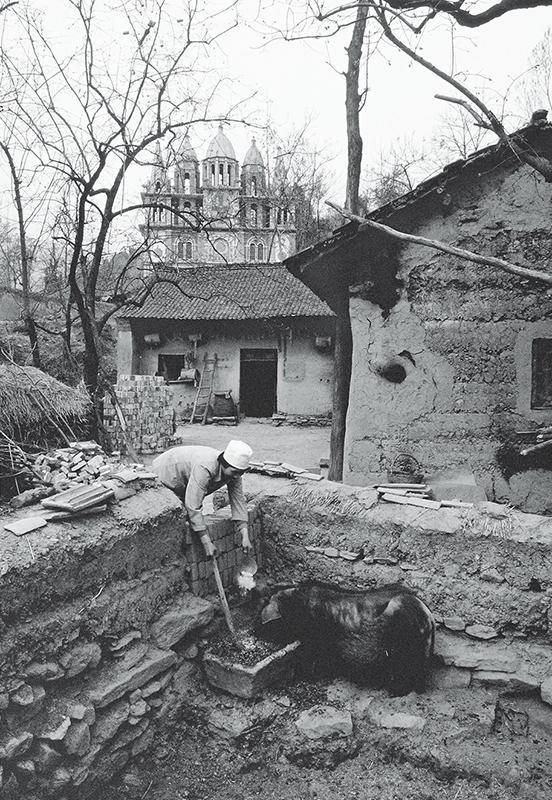

吹手 (1986年)

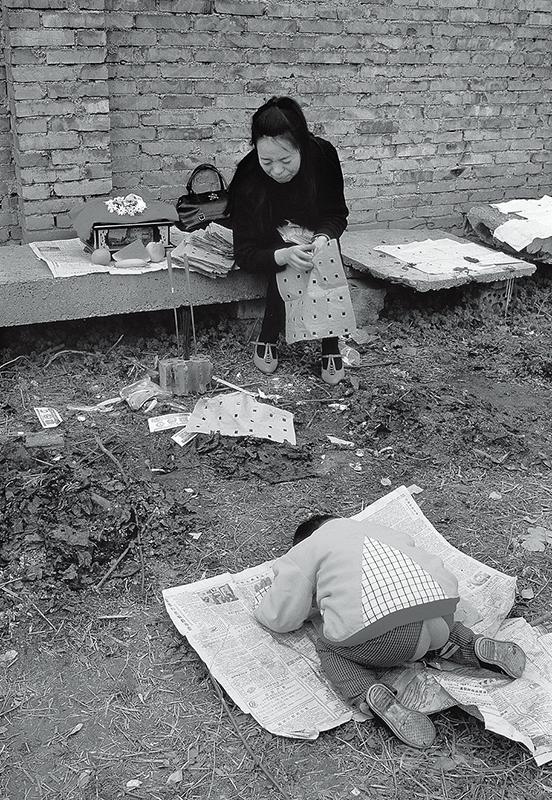

旷工 (1988年)

拍摄一个绿太阳,因为它满足了我们的求新欲和好奇心。求新好奇是人类不断进取的动力源。------从摄影家的角度说,就是要求和希望作者走一条属于自己的非同凡响的路子。“声一无听,色一无文”。摄影艺术的繁荣,在于每一位摄影家把自己对美的个性化理解,物化出一个个绿太阳、蓝太阳、紫太阳、黄太阳,常常变化,永远出新。(1986年)

喂猪 (1988年)

做秦俑的人 (1989年)

以人道主义立场出发,再现直接影响人类生存、发展的事物的影像,再现普通人生存状态、揭示人性、实现人文关怀的影像被称为纪实摄影,也称社会记录摄影。(2003年)

祭奠故人 (1990年)

乞讨 (1995年)

我曾有理想、有信仰,最终却被理想与信仰所遗弃;我曾不断地树立世界观,然而世界观被描绘的像四川脸谱,一晃一个面目;我曾不断地改造自己,以适应变换的观念,然而观念被不时地批判而更替,最终我不知道该到哪里去。------

中国历史上有“愚忠”,文.革中有“三忠于”,后来又有“第三种忠诚”。当我应接不暇“城头变幻大王旗”时,我只能认定自己以及所做的事情。 (2004年)

吃赊饭 (1996年)

美容 (1996年)

上世纪80年代是激情燃烧的年代,一面要冲破禁忌,一面要自由探索。选择怎样的摄影之路,是既向往又迷惑的难题。我选择纪实摄影,因我们这一代人面对的是民族生活方式、思维方式、人生观、价值观的重大转变,是传统社会向当代社会的根本转型。摄影将是可靠记录这一史无前例变化的最有力手段。从普通人现实生活切入,着眼于人性的揭示,既是我的认知方式,也是我的认知目的。“美丑无界,真假有限”。希望读者能从我的照片中,看到这一转变的历程。( 2008年)

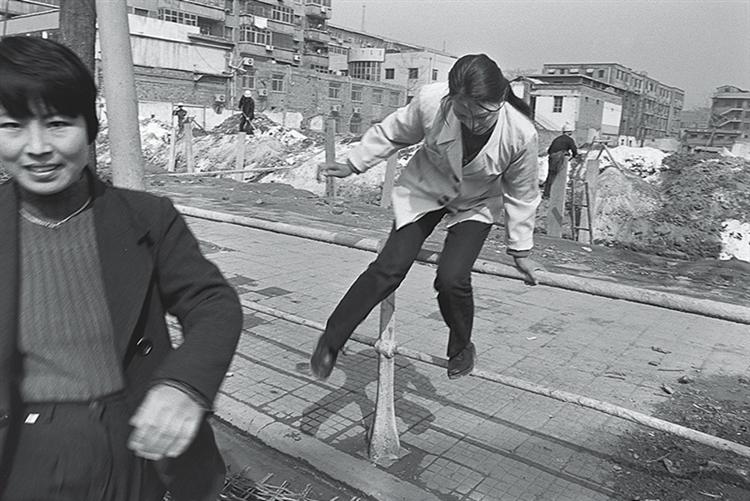

跨栏 (1996年)

工厂家属区(2008年)

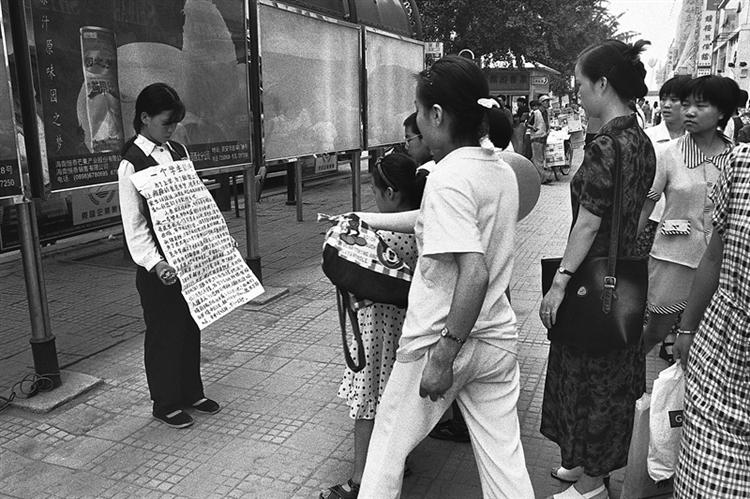

推销 (2008年)

纪实摄影在于通过事物自身的存在形态,表现内在的精神世界和文化冲突,人们欣赏影像的重要理由在于通过那不可重复的鲜活和灵气感应个中的人文品味。(2010年)

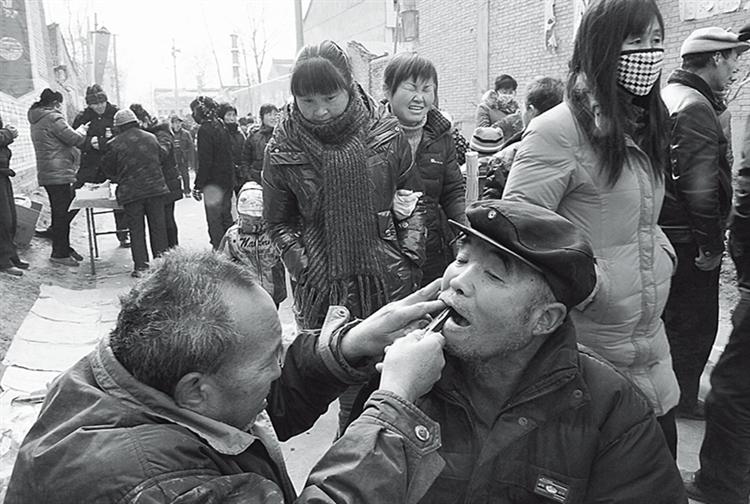

游医 (2013年)

摄影可以记录一个客观发生的场景,也可以记录一个人为和虚假的场景。经过文革的人亲身体验过“被生活”的无奈,那时的“大批判”、“早请示、晚汇报”、“三忠于、四无限”貌似全国人民的日常生活,其实都是一种强加的“被生活”。依我的经验,即便这样的日常“被生活”,也少有人自觉地客观记录。而大量的照片其实都是摄影师和记者根据宣传需要再次人为组织导演出来的,应该称为“被被生活”照片。今天针对80、90后的青年人和无文.革经验的人,客观地符合历史实情的解读文.革照片应该是件审慎而严肃的事情。把文革照片当成一般“老照片”,甚至当作社会纪实摄影加以盲目宣扬的做法,不利于对民族文化的反思。(2010年)

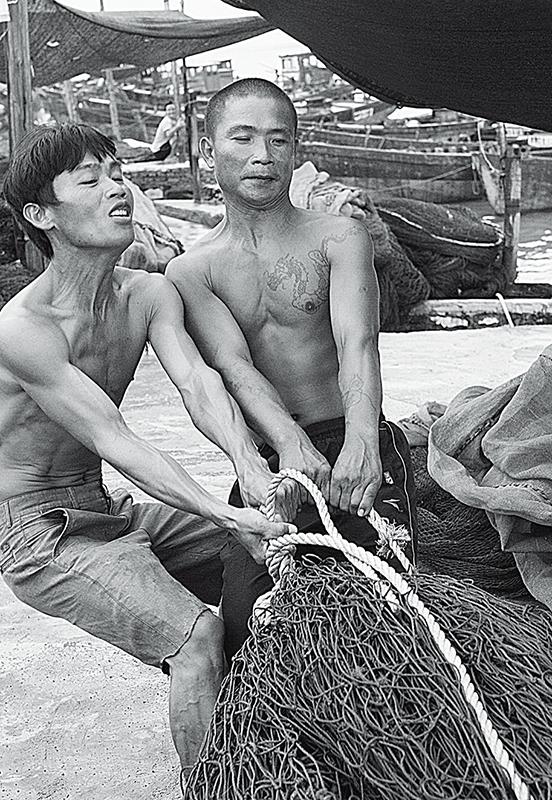

拉网 (2014年)

晾晒砖胚(2016年)

摄影的纪录性是不容置疑的!摄影不但记录了客观对象,也记录了主观心象。读者一般只读到对象,却忽视了心象。 (2012年)

玩抖音的农民工 (2020年)

打疫苗 (2020年)

对纯影像的探索,是中国摄影真正走向世界的前提。探索纯影像,表面看似乎是对客体空间关系横向与纵向的拓展,实质是对主体心理空间、文化空间的探索与再发现,是追求思想与心灵的自由,而这正是当下艺术发展的时代潮流!

民俗化和意识形态化,都不利于中国摄影走向世界! (2013年)

做核酸 (2022年)

(摄影语录分别摘自《摄影家的眼睛》、《中国影像革命》、《影像的力量》)

封面 候车室 (2023年)